L'arca olearia

Apologia dell’extra vergine in cottura. La verità scientifica

Qual è l’olio "ideale” per la cottura? Troppi fattori entrano in gioco, ma si tratta di scegliere la soluzione migliore. Uno studio di Lorenzo Cerretani, Giovanni Lercker e Tullia Gallina Toschi fa finalmente luce su alcuni antichi e irrisolti pregiudizi

27 febbraio 2010 | Giovanni Lercker, Lorenzo Cerretani, Tullia Gallina Toschi

Nelle cucine reali e sperimentali del mondo vive un interminabile dibattito, gastronomico, molecolare e nutrizionale, sull’olio “ideale†per la cottura e, in questa querelle, entrano in gioco anche aspetti socio-economici, come il costo o la disponibilità dell’olio in quella remota cucina, in quel punto del pianeta.

E’ noto, e questo vale anche per noi, che ognuno valorizza ciò che ha e che conosce. Gli asiatici hanno il soia, i nordici il burro, noi tante olive…

Consapevoli della nostra identità , proviamo, con lucidità , a ragionar di cottura e cerchiamo di capire perché la nostra prima scelta, per così dire “Mediterraneaâ€, è quasi inattaccabile, almeno in teoria.

Innanzi tutto, prendiamo il primo punto di vista, ed, indossando la toque, affrontiamo la cottura più drastica. Lo chef, nella frittura, cerca l’eccellenza per il palato, “piena†di qualità edonistiche e sensoriali, equilibrata nell’abbinamento tra olio e cibo, croccante, calda ma non troppo, fresca e profumata, asciutta all’apparenza (lightly deep fried) e dal gusto poco untuoso.

Con il camice bianco del medico nutrizionista non avremmo le stesse preoccupazioni. Saremmo interessati alla salubrità dell’olio, all’eventuale tossicità dell’alimento e, pur non ponendo la frittura alla base della piramide alimentare, la “assolveremmo†se l’uso fosse sporadico o “in modica quantità â€. La preoccupazione calorica non cambierebbe al mutare dell’olio, salvo nel caso in cui fosse molto trattenuto dall’alimento, come accade per i grassi saturi, come l’olio di cocco, la margarina o lo strutto.

Indossando i nostri panni di chimici e tecnologi alimentari, vorremmo individuare l’olio che resiste meglio chimicamente e sensorialmente e che è più stabile nei confronti dell’ossidazione. Noi sappiamo, infatti, che, in friggitrice, l’olio non verrà cambiato ma, nella migliore delle ipotesi, consumato in continuo e rabboccato.

Se i punti di vista sono così diversi, quale olio dobbiamo comprare? Con quale dobbiamo cuocere i nostri alimenti?

Prima di rispondere a queste domande vale la pena citare le famose parole del “gastrofisico†Nicholas Kurti “È una triste considerazione per la nostra civiltà che, mentre sappiamo misurare la temperatura dell'atmosfera di Venere, non sappiamo cosa accade nei nostri sufflèâ€. Kurti, usò, ad Oxford, questa frase provocatoria per portare la scienza in cucina e superare l’empirismo su cui si regge la gastronomia tradizionale.

Torniamo allora, con metodo, alla nostra cottura, partendo proprio dalla frittura, che ne è una applicazione estrema (insieme al forno), cercando di procedere punto per punto. L’alimento frigge, vibrando immerso nell’olio, sostenuto dal vapore acqueo che lo abbandona in minute bollicine, cuoce e si disidrata, formando la crosta.

La temperatura dell’olio varia da 160 a 240°C, con un valore ottimale intorno ai 180°C.

Durante la cottura il riscaldamento dell’olio e l’esposizione all’azione dell’ossigeno sono fattori capaci di innescare il processo ossidativo. L’ossidazione porta ad una degenerazione chimica dell’olio, all’accumulo di radicali liberi e di molecole dotate di un certo grado di tossicità . La resistenza all’ossidazione di un olio è influenzata, in particolar modo, da due fattori: la composizione in acidi grassi, ossia il grado di insaturazione, che può essere percepito visivamente come la maggiore o minore fluidità dell’olio a temperatura ambiente e l’eventuale presenza di componenti antiossidanti, ossia di composti che ritardano l’ossidazione, proteggendo sia l’olio che l’alimento che viene fritto.

La fluidità dell’olio, legata soprattutto alla maggiore presenza di acidi grassi polinsaturi, rende l’olio più ossidabile, mentre la maggiore saturazione rende l’olio più resistente. Quindi, tra gli oli più ossidabili e di conseguenza meno adatti alla cottura dobbiamo indicare l’olio di soia e di mais, molto ricchi in acidi grassi polinsaturi, con una preponderante percentuale di acido linoleico (circa 50%) e un discreto apporto di acido linolenico (che supera generalmente il 5%) mentre, al contrario, l’olio di palma è più stabile grazie all’elevato contenuto in acidi grassi saturi (come l’acido palmitico, mediamente intorno al 40%).

E’ vero, come frequentemente indicato dagli chef, che l’olio di soia, in ottime condizioni di conservazione, scaldato una sola volta, può rendere la frittura “leggera†perché, essendo più fluido, rimane meno adeso all’alimento. Un esempio, continuamente citato, di frittura eccellente per qualità sensoriali è la tempura giapponese. Sul piano ossidativo, tuttavia, dobbiamo avvertire il consumatore che un alimento fritto, soprattutto a casa, con un olio molto insaturo è un prodotto a rischio. Può essere ricco di radicali liberi e prodotti di ossidazione.

Ciascuno di noi, soprattutto se frigge nella sua cucina, difficilmente ha gli strumenti per controllare la qualità dell’olio che usa. Per quanto tempo una bottiglia di olio rimane in casa, giorni, mesi? A che temperatura viene conservata? Quante volte viene aperta? Quanta “pericolosa†aria contiene? Quanta luce prende? L’olio di soia, in un mese di “cattiva†conservazione casalinga (bottiglia mezza piena, vicino ai fornelli o a fonti di calore) può ossidarsi completamente.

L’olio d’oliva rappresenta un buon compromesso tra fluidità e resistenza per il contenuto molto alto (in media 65-70%) di acido oleico (acido monoinsaturo, meno ossidabile dei polinsaturi). E’ meno fluido dell’olio di soia ma, come l’arachide o il girasole ad alto oleico (ormai preponderante sul mercato) è ben più fluido di un olio di palma. Insomma, non si “ferma†troppo sull’alimento (se la frittura viene asciugata bene, altro accorgimento da non dimenticare!), il fritto risulta “asciutto†e l’ossidazione è limitata.

Entra a questo punto in gioco, nel nostro argomentare, la protezione aggiuntiva che possono fornire gli antiossidanti. Essi appartengono, fondamentalmente, a due categorie, quelli lipofili (tocoferoli principalmente), più solubili in olio e quelli idrofili (principalmente acidi, alcoli fenolici e forme complesse), più solubili in acqua. I tocoferoli sono termolabili e quindi vengono distrutti o inattivati già a 180 °C, mentre i secondi, i cosiddetti polifenoli o biofenoli, resistono più a lungo, sacrificandosi pian piano e proteggendo l’olio.

Questi ultimi sono esclusivamente presenti negli oli extravergini e vergini di oliva. Per la cottura sono importanti i polifenoli, mentre per la conservazione a temperatura ambiente anche i tocoferoli giocano un ruolo fondamentale.

In realtà le sostanze fenoliche e i tocoferoli agiscono in sinergia rigenerandosi, ma su questa affascinante teoria torneremo magari in futuro.

Oggi ci limitiamo a dire che un medio indice di insaturazione e la presenza di antiossidanti fenolici sono le variabili importanti per la resistenza ossidativa di un olio destinato alla cottura. Gli antiossidanti fenolici poi, secondo uno studio recente svolto da un gruppo dell’ Università Federico II di Napoli (Napolitano et al., 2008), prevengono lo sviluppo dell’acrilammide.

Questa molecola, classificata tra i possibili carcinogeni dall’International Agency for Research on Cancer, si forma, in alcune condizioni, durante la cottura non ben controllata di specifici alimenti come le patate fritte, alcuni prodotti da forno o in seguito alla tostatura del caffè.

Quasi tutte le evidenze ci portano a sostenere l’extravergine a caldo. L’olio vergine e quello extravergine di oliva sono gli unici a poter essere commercializzati senza subire la raffinazione; per questa ragione sono gli unici che conservano le sostanze fenoliche, che la raffinazione elimina e distrugge.

A questo punto esistono ancora due argomenti storicamente “controâ€: il punto di fumo e le caratteristiche sensoriali dell’extravergine.

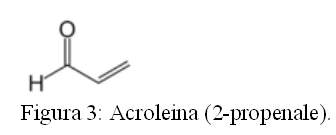

Il punto di fumo è quella temperatura alla quale l’olio comincia ad emettere fumi, in modo continuo. I fumi dell’olio sono tossici, mutageni e cancerogeni, contengono aldeidi, tra le quali l’acroleina, la cui formazione dovrebbe essere evitata o estremamente ridotta in cottura.

Stranamente il punto di fumo non dipende in modo sostanziale dal grado di insaturazione dell’olio ma costituisce, in qualche modo, una indicazione della rottura del legame tra glicerolo ed acidi grassi (Katragadda et al. 2010). Il glicerolo ad alta temperatura si ossida e si trasforma appunto in acroleina, alchenale prevalente di questo tipo di degradazione termica. L’acroleina possiede più di una via di formazione, tuttavia quella di decomposizione del glicerolo è senz’altro preponderante alle alte temperature (> 230 °C).

Al bruciarsi dell’olio, che avviene a temperatura più bassa tanto più corta è la catena carboniosa degli acidi grassi che lo compongono (acidi a corta catena, come il laurico, sono poco adatti alla cottura), si producono molte altre sostanze volatili di natura aldeidica, poco desiderabili sul piano nutrizionale.

La regola generale che impone di friggere in oli che abbiano un elevato punto di fumo è quindi corretta, tuttavia il punto di fumo dell’olio extravergine di oliva non è così critico come spesso indicato. Non lo è quando l’extravergine è di qualità e la temperatura di frittura quella giusta. Si abbassa invece (<160°C) negli oli vergini ad alta acidità che non sono adatti né per composizione, né per gusto al riscaldamento (ci fa inorridire pensare di friggere con un olio difettato!).

Un olio extravergine, come indicato di recente da Katragadda, può avere un punto di fumo anche superiore ai 190 °C e a 180°C produrre meno acroleina di un olio di cartamo o di colza.

La controindicazione consiste nell’acidità , che non deve essere alta, così come il contenuto in gliceridi parziali, acidi liberi, e glicerolo che abbassano il punto di fumo.

Un olio extravergine non deve avere una acidità superiore a 0,8 (g/100 g) per legge ma, se è buono e fresco, può tranquillamente stare al di sotto di 0,4 (g di acido oleico per 100 g di olio).

Resta il gusto. Alcuni chef storcono il naso quando si parla di friggere con l’extravergine per l’aroma e il gusto troppo forti.

A pensarci bene, e a consultare un po’ di letteratura sensoriale, l’etichetta di “elevata/eccessiva carica aromatica†affibbiata all’olio extravergine è frutto di superficialità . Infatti, se consideriamo quanto varia il contenuto in composti volatili e persistenti (olfatto e gusto) al variare della cultivar, ci rendiamo conto che l’olio giusto si può cercare e trovare. Le varietà Taggiasca ligure o Casaliva gardesana sono caratterizzate da una “carica aromatica†delicata (è così che classifichiamo ai concorsi questi oli) ben diversa dall’intensità che caratterizza la Nocellara del Belice autoctona dell’omonima valle Siciliana o la Nostrana di Brisighella, tipica della Romagna. Inoltre, il fruttato dell’oliva non è un flavour univoco.

Gli oli di Taggiasca e Casaliva sono caratterizzati, oltre che dal gradevole odore di oliva, dalla presenza di note mandorlate, mentre il Nocellara del Belice evidenzia note di pomodoro e il Nostrana di Brisighella sentori di carciofo e cardo. Gli chef di cultura oliandola queste note olfattive le utilizzano con maestria per gli abbinamenti. Così come sanno che, purtroppo o per fortuna, i composti responsabili di questi odori peculiari tendono a “ridimensionarsi†durante la frittura. Sono volatili e le alte temperature li allontanano.

Purtroppo e per fortuna… Perché l’olio extravergine è un prodotto di pregio, ma il mercato è saturo di bassa qualità . Sono gli extra di primo prezzo, con il sentore di “pipì di gatto†all’olfatto, persistente, preponderante e identificato spesso, purtroppo, come “sentore varietaleâ€. Questa nota, non certo valorizzante, non se ne va con il riscaldamento, appiattisce le altre e abitua il consumatore ad un â€odore di extravergine†inautentico ed indelebile nella memoria olfattiva.

I bambini, particolarmente sottoposti al consumo di junk food come le patate o le cips fritte in cattivo oliva, sono i più abituati al difetto di riscaldo o di rancido e non li associano più, come dovrebbero, a qualcosa di negativo.

Quindi i dubbi sensoriali in merito all’uso dell’extravergine in cottura, più che nell’abbinamento che è vario e stimolante, stanno nella mancanza di una cultura diffusa del “gusto dell’olio†e nella grande quantità di cattivo olio extravergine che riempie gli scaffali, i tavoli e le cucine e non viene riconosciuto come tale (per la sola qualità del prezzo…).

In merito all’uso dell’extravergine in vari tipi di cottura, il nostro gruppo ha condotto un’indagine (Bendini et al., 2007) sull’utilizzo a caldo di tre oli e grassi in alcune ricette tradizionali della cucina casalinga italiana: il ragù di carne, il sugo di pomodoro, l’arrosto di vitello al forno e la fettina di carne di manzo in padella. La ricerca ha confrontato l’olio extravergine di oliva (ne sono stati considerati due tipi diversi per intensità delle note di amaro e piccante), l’olio di girasole ed il burro, in merito alla resistenza all’ossidazione.

I risultati hanno promosso gli extravergini. Le motivazioni principali delle migliori performance in cottura dell’olio extravergine sono state ricondotte alla presenza delle sostanze a struttura fenolica, in grado di proteggere le sostanze grasse dall’ossidazione accelerata dal riscaldamento. Soltanto alle condizioni, molto drastiche, di preparazione del ragù tradizionale (3 ore) si è assistito alla scomparsa, quasi completa, degli antiossidanti a struttura fenolica.

Il nostro argomentare porta ad una conclusione: cucinare con un extravergine è un’ottima scelta sia per il gusto, che per la salute. Purchè sia di qualità , scelto con criterio, fresco e con una bassa acidità .

Un’ultima considerazione. Valutando il costo e il valore dell’extravergine è sostenibile proporlo per la cottura, in particolare la frittura?

A nostro parere sì e ci sono degli accorgimenti per il risparmio. Tipo friggere meno e friggere o soffriggere all’orientale in una padella tipo wok che concentra l’olio sul fondo concavo riducendone la quantità necessaria a “bagnare†l’alimento da cuocere.

Infine, per la frittura, che richiede comunque grandi quantità di olio, una buona idea può essere quella di utilizzare una miscela di oli in padella. Ad esempio diluire un olio di arachide con un 30-40% di extravergine di ottima qualità , per proteggere l’olio, il cibo e il nostro organismo dai radicali e dalle sostanze tossiche che la “chimica†della cottura produce.

Bibliografia

Bendini A., Cerretani L., Cane A., Gallina Toschi T., Lercker G. L’impiego a caldo degli oli extravergini di oliva. In atti del "8° Congresso Italiano di Scienza e Tecnologia degli Alimenti (CISETA)" Tuttofood, Fieramilano, 7-8 maggio 2007, pp. 11.

Katragadda, H.R., Fullana, A., Sidhu, S., Carbonell-Barrachina, A.A. Emissions of volatile aldehydes from heated cooking oils. Food Chemistry 120 (1), pp. 59-65 (2010).

Napolitano, A., Morales, F., Sacchi, R., Fogliano, V. Relationship between virgin olive oil phenolic compounds and acrylamide formation in fried crisps. Journal of Agricultural and Food Chemistry 56 (6), pp. 2034-2040 (2008).