L'arca olearia

OLIVE INDUSTRY, CONTRO. E' UN MODELLO PERDENTE SOTTO IL PROFILO AGRONOMICO ED ECONOMICO. PER L'ITALIA OCCORRE DELINEARE UNA OLIVICOLTURA SOSTENIBILE E ADATTA ALLE NOSTRE CONDIZIONI AMBIENTALI, SOCIALI E CULTURALI

La posizione di Giorgio Pannelli. L'intensificazione colturale, che vuole una pianta libera, non imbrigliata o castigata dalle tradizionali forme di allevamento si scontra in realtà con molteplici problemi derivanti dalla competizione reciproca per disponibilità di luce e dal forte incremento dei costi di potatura in piante squilibrate, dove l’attività vegetativa tende a prevalere su quella produttiva

14 luglio 2007 | Giorgio Pannelli

Le proposte del passato

Agli inizi della seconda metà del secolo scorso sopraggiunse il problema dello spopolamento delle campagne, per cui furono avanzate varie proposte di incremento della densità di piantagione e meccanizzazione delle operazioni colturali. Tutte erano sostenute dall’adozione di nuove forme di allevamento (palmetta, ipsilon, monocono, ecc.), ritenute capaci di anticipare ed elevare la produzione e contenere i costi di potatura e raccolta. Il denominatore comune di tutti questi nuovi sistemi di allevamento era rappresentato dalla consapevolezza che per esprimere pienamente il potenziale produttivo l’olivo non ha bisogno di essere imbrigliato o castigato dai tagli mortificanti delle tradizionali forme di allevamento, ma deve essere innanzitutto nutrito e difeso. L’olivo allevato secondo tali criteri è ritenuto capace di crescere rapidamente producendo presto e generosamente, anche se lasciato senza potatura.

Le conclusioni di queste proposte di intensificazione colturale sono state molto rapide ed esaustive poiché, dopo un breve successo iniziale, sono subentrati notevoli problemi produttivi derivanti da competizione reciproca per disponibilità di luce tra piante troppo vicine tra loro, e/o di forte incremento dei costi di potatura in piante squilibrate da chiome limitate nella progressiva crescita, dove l’attività vegetativa tende a prevalere su quella produttiva. Tutte queste esperienze sono considerate oggi alle spalle dalla maggior parte degli olivicoltori che, nel migliore dei casi, tendono a convivere con tali impianti più che considerarli una formula vincente.

L’olivicoltura intensiva

Resta ancora attuale il problema delle numerose decisioni che il moderno olivicoltore deve prendere quando decide di investire in un nuovo oliveto, in termini di cosa, quando, dove e come piantare. La durata fisica di un nuovo oliveto non coincide necessariamente con quella economica, vista l’esigenza di produrre un utile derivante per differenza tra il valore del prodotto raccolto e quello dei costi sostenuti. Quando il risultato positivo è compromesso da uno o da entrambi i termini dell’equazione la vita economica dell’oliveto giunge al termine, per cui si rendono necessari interventi strutturali per ripristinare le condizioni iniziali. All’aumentare del numero di piante per ettaro, si assiste ad una fase di produzioni crescenti molto breve e ad una rapida entrata nella fase di produzione a regime, ma la vita economica media è (relativamente) breve. Per ovviare a tale inconveniente è stata proposta anche l’adozione del cosiddetto “sesto dinamicoâ€, cioè una riduzione del numero delle piante che, tuttavia, non è in grado di compensare appieno i maggiori costi di impianto ed espianto. Di contro, minori densità di piantagione prolungano nel tempo la fase di produzioni crescenti e ritardano il conseguimento della fase di piena produzione, ma la vita economica dell’impianto è dilatata.

I costi di produzione di un oliveto rappresentano la variabile che incide maggiormente sulla redditività della coltura e, quindi, sulla convenienza dell’investimento. Tale considerazione nasce dal fatto che il conseguimento dell’uguaglianza tra costi e ricavi in olivicoltura tradizionale richiede tempi piuttosto lunghi, da cui deriva l’importanza di interessare il comparto con fattori innovativi capaci di esaltare la produzione e contenere i costi di produzione. I fattori che incidono sensibilmente sulla grandezza degli indici di valutazione sono l’investimento iniziale dell’impianto ed il livello produttivo delle piante. Nella prospettiva di adozione di modelli intensivi di coltivazione dell’olivo è indispensabile, quindi, valutare la quota di capitale da investire in miglioramenti fondiari e la necessità di conseguire i massimi livelli produttivi per un tempo sufficientemente lungo, governando la competizione per la luce tra piante poste a distanze ravvicinate. Questo aspetto, oltre ad incidere sulla produttività delle piante, si ripercuote anche sulla dinamica dei costi di gestione dell’oliveto, soprattutto in relazione alle operazioni di potatura e raccolta. Le piante infatti, cercando la luce, tendono a sviluppare in altezza richiedendo tempi superiori sia per la potatura di una chioma sempre più alta, che per la raccolta di una produzione che tende a ridursi ed a localizzarsi nella porzione superiore di pianta.

L’olivicoltura superintensiva

La proposta si basa sul collocamento a dimora di 1.600-2.500 piante/ha e sull’impiego di varietà compatibili con le necessità di macchine “vendemmiatriciâ€. Il percorso si prospetta interessante per la possibilità di pervenire ad una precoce ed elevata produzione, prima indispensabile condizione per arrivare rapidamente al punto di pareggio economico, insieme ad una riduzione delle necessità in manodopera per la raccolta, a fronte di un notevole incremento della sua capacità operativa

Nel caso di verifica dell’innovazione rimane comunque aspetto essenziale l’analisi economica che non può essere limitata ad una sola fase del processo produttivo ma esclusivamente all’intero ciclo di vita dell’oliveto. Infatti, nell’approccio di analisi dell’investimento è fuorviante limitare la validità di un impianto superintensivo al successo della modalità di raccolta. L’assenza di informazioni sul comportamento produttivo di impianti durante l’intero ciclo produttivo deve tuttavia spingere inevitabilmente a compiere simulazioni su ipotesi che derivano da più realtà e che si avvalgono dell’esperienza maturata in campo. Un’ipotesi di verifica economica di un oliveto superintensivo è stata formulata da De Benedetto (2004) che si avvale di produzioni verificate al 3° ed all’8° anno da Bellomo et al., (2003), e di realistiche previsioni produttive per un periodo di 16 anni, per calcolare costi di impianto e risultati economici con mezzi tecnici e prezzi correnti al tasso di sconto (TUS) del 5%. La resa media in olio è stata calcolata al 18%; il prezzo è stato supposto pari a 4,60 €/kg al netto dell’integrazione comunitaria; la raccolta è stata ipotizzata con vendemmiatrice acquistata dall’azienda al prezzo di € 155.000 ed operante con resa media del 96%; la quota di ammortamento è stata calcolata al tasso di interesse del 10% per una durata economica di 12 anni, riferita all’ettaro e rapportata alla superficie di minima convenienza pari a 15 ha. Dalla somma algebrica dei saldi attualizzati, che corrisponde alla differenza dei saldi attualizzati della PLV e dei costi, emerge un valore prossimo allo zero in corrispondenza dell’11mo anno, quando i ricavi conseguiti riescono a compensare tutti i costi sostenuti fino a quel momento (tempo di ritorno del capitale investito). Oltre tale anno i ricavi annuali conseguiti sono rivolti alla copertura dei costi di gestione ed al tornaconto dell’imprenditore.

Recenti osservazioni provenienti da diverse località della Spagna (Andalusia e Cataloña) su oliveti superintensivi realizzati con 2.000-2.500 piante/ha delle migliori varietà compatibili, evidenziano una notevole variabilità nella produzione, insieme ad una chiara tendenza alla riduzione del potenziale produttivo degli alberi a partire dal 6° anno dalla piantagione per effetto, probabilmente, della progressiva saturazione degli spazi (de la Rosa et al., 2006; Leon et al., 2006). Analoghi risultati emergono anche dal confronto tra le produzioni di olive e di olio conseguite con diverse densità di piantagione della stessa varietà (Arbequina) quando, nell’oliveto realizzato con oltre 1.900 piante/ha, si riduce il potenziale produttivo a partire dal 6° anno (Pastor et al., 2006). La produzione di olio risulta più compromessa di quella in olive, tenuto conto dell’influenza esercitata dalla densità di piantagione anche sul contenuto in olio delle olive. Infatti, valori inferiori di resa in olio sono stati osservati nelle piante poste a distanze ravvicinate, dove l’ombreggiamento reciproco riduce progressivamente il grado penetrazione luminosa e l’attività fotosintetica della lamina fogliare, particolarmente nella porzione inferiore di chioma.

La vera incognita della proposta di olivicoltura superintensiva resta, quindi, il conseguimento della piena espressione delle potenzialità produttive degli alberi per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Per questo, maggiori densità di piantagione sono ipotizzabili solo dopo un’attenta, preliminare analisi del progetto perché in tali condizioni non sono ammessi errori, in presenza di costi d’impianto e gestione molto elevati. Negli anni immediatamente successivi la piantagione i fattori più importanti per determinare il punto di pareggio economico sono precocità e capacità produttiva, per cui sembra quanto mai opportuno lasciare che le piante conquistino rapidamente lo spazio lasciato loro a disposizione, pianificando ed ottimizzando ogni imput tecnico. Subito dopo però, quando a partire dal 5°-7° anno le chiome superano il volume complessivo di 10.000 m3/ha (Pastor et al., 2006), si rendono necessari severi interventi di potatura per ripristinare un minimo di penetrazione luminosa nella loro porzione inferiore e limitare lo sviluppo della struttura degli alberi alle dimensioni di 2,50 x 1,50m, così come imposte dalla macchina “vendemmiatriceâ€.

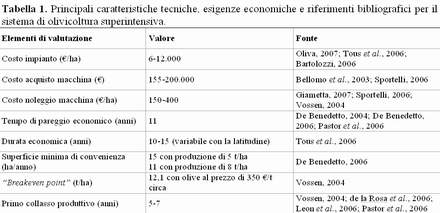

Tutte le informazioni provenienti dall’Italia, dalla Spagna e da Paesi di nuova introduzione alla coltura (es. USA), concordano nella necessità di perseguire una durata economica dell’oliveto superintensivo di almeno 15 anni, in presenza di un punto di pareggio economico che si colloca all’11mo anno. Le informazioni concordano anche nell’indicare l’epoca del primo collasso produttivo, che si verifica tra il 5° ed il 7° anno dalla piantagione. Al contrario, le informazioni sono carenti nell’indicare il livello produttivo necessario per sostenere gli elevati costi di gestione annui (breakeven point) o addirittura contraddittorie, così come verificabile per i costi d’impianto dell’oliveto e di acquisto/noleggio della macchina per la raccolta (tabella 1).

Anche la maggiore durata economica prevista per impianti superintensivi realizzati ad elevate latitudini, dove la crescita dell’olivo è rallentata, non cambia le prospettive del modello poiché subentra il problema dell’aumento del numero di anni di attesa per il conseguimento della prima consistente produzione, cui segue un ritardo nel tempo di pareggio economico dell’investimento. Infatti, si stima che un anno in più rispetto ai 2 programmati si traduce in un ritardo di 3 anni del momento di pareggio economico; 2 anni in più si traducono, invece, in un ritardo di ben 6 anni (Hobkirk, 1992).

In ogni caso, resta l’incognita della possibilità di evitare/rimandare il collasso produttivo degli impianti superintensivi con un’adeguata potatura e se, nell’eventualità , il costo dell’operazione risulterà sostenibile. Ma ammesso che tutto funzioni, resta comunque l’incognita sulla validità di una strategia di produzione basta solo sulla esasperata riduzione dei costi, ma con elevato impatto ambientale e rischio di erosione genetica a favore di poche varietà globalizzate e brevettate. Si ha l’impressione che l’impianto superintensivo arrivi in ritardo in olivicoltura, cioè quando si sta facendo marcia indietro sulle altre colture, puntando più sull’ambiente, sulla qualità , sulla diversità , sulla sostenibilità e sulla tipicità , che non sulla produzione di massa ad alto impatto ambientale (Rosati e Pannelli, 2007).

Nonostante tutto, e nonostante alcune palesi contraddizioni nelle informazioni fornite dai principali promotori, le superfici investite ad olivicoltura superintensiva nel mondo sono consistenti, ammontando a fine 2006 a 35mila ha circa, e sono previste in costante aumento al ritmo di 10mila ha/anno (Oliva, 2007). Tuttavia, resta la sensazione che le proposte di olivicoltura superintensiva, così come convintamene formulate da varie aziende vivaistiche e/o di servizi in olivicoltura, siano orientate a dimostrare il potenziale valore economico del sistema più nel loro specifico interesse che in quello di produttori. Allo stesso modo, analoghe proposte avanzate da importanti operatori nel mercato internazionale dell’olio (Oliva, 2007), sembrano indirizzate a calmierare in aumento un prezzo dell’olio attualmente soggetto a forti oscillazioni sul mercato internazionale. Traspare una strategia basata sulla ricerca, a qualsiasi costo, di ingenti disponibilità di prodotto con cui condizionare l’attività delle maggiori aziende confezionatrici nazionali, che in tali ambiti devono comunque rifornirsi. In ogni caso, il valore economico del sistema per i “moderni†olivicoltori resta tutto da dimostrare, al contrario di seri problemi di gestione agronomica che si prospettano chiaramente all’orizzonte.

Le scelte strategiche

Si ritiene imprudente aumentare la densità di piantagione senza aver prima determinato i limiti oltre i quali l’incremento presenta più inconvenienti che vantaggi. Troppo spesso s’immagina che la quantità di frutti raccolti cresce proporzionalmente con l’aumento di densità quando, invece, i dati rilevati al termine del periodo osservato dimostrano che la densità maggiore fornisce almeno la stessa produzione cumulata dell’altra. La scelta della densità si ritiene influenzata in primo luogo da capacità e modalità di crescita della varietà , poi dalla posizione geografica (latitudine ed altitudine), dalle condizioni ambientali (clima e terreno) e dalla tecnica colturale che si intende praticare. Aggiustamenti possono essere praticati a partire da una densità standard compresa tra 250 e 400 piante/ha circa (da 6 x 7m a 6 x 4m), ritenuta il limite entro cui praticare una olivicoltura moderna, in funzione delle attuali conoscenze.

La scelta della forma di allevamento è un ulteriore elemento a disposizione dell'olivicoltore per consentire alle piante il miglior equilibrio con l’ambiente, nel rispetto delle sue naturali esigenze fisiologiche. La forma suggerita per la nuova olivicoltura, è quella del vaso policonico “semplificato†alla quale è riconosciuto il merito di assecondare il naturale modello di sviluppo dell’olivo, di consentire l’intercettazione di una elevata quantità di energia radiante, l’esposizione alla luce delle foglie e della superficie fruttificante e di presentarsi compatibile con le esigenze sia dei sistemi di raccolta con pettini agevolatori che meccanica con vibratori del tronco. Questa versatilità deriva dalla possibilità di modificare la forma dell’albero da un cilindro basso e largo ad uno stretto ed alto, semplicemente orientando diversamente le cime, senza incidere sullo sviluppo volumetrico della chioma.

La potatura, invece, consente di "rifinire" gli effetti di una tecnica colturale che, comunque, deve presentarsi aggiornata in tutti i suoi aspetti. Nell'albero adulto si stabilisce un rapporto tendenzialmente stabile tra dimensioni della chioma e dell'apparato radicale, da cui deriva la possibilità di condizionare gli equilibri tra attività vegetativa e produttiva. Turni e metodi di potatura dovranno essere scelti in base alla necessità di conservare una ottimale condizione di equilibrio tra attività vegetativa e produttiva, da cui deriva la necessità di brevi ma costanti interventi manuali volti a prevenire l’eventuale insorgenza di processi degenerativi della forma. Interventi più dilazionati, infatti, consentono l’affermazione di vigorose formazioni vegetative sia sulla struttura primaria che nella zona prossimale delle branche secondarie che, oltre a comportare maggiori oneri per la successiva eliminazione, incidono negativamente sulla ricerca del miglior equilibrio sottraendo risorse alle formazioni vegetative e produttive di reale interesse. Le operazioni di potatura su olivo allevato correttamente a vaso policonico andrebbero eseguite, quindi, annualmente secondo priorità e tempi assegnati, in modo tale da salvaguardare le potenzialità produttive degli alberi e limitare i costi al minimo indispensabile. Anche la scelta del sistema di raccolta dovrà essere effettuata sulla base di una valutazione economica dei sistemi ritenuti compatibili con la situazione strutturale, per cui necessita l’acquisizione di elementi di calcolo che, per loro natura, risultano variabili con le singole realtà aziendale e con l’organizzazione del cantiere.

Il costo dell’olio

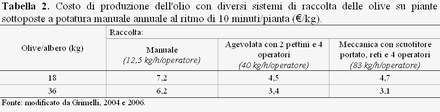

Il totale dei costi agronomici, tecnologici ed economici riferiti all’olio prodotto nell’oliveto, consentono il calcolo del costo unitario di coltivazione. Il risultato, molto variabile con il livello produttivo e con il sistema di potatura e raccolta adottato, potrà essere facilmente confrontato con il prezzo realizzato sul mercato dell’olio per calcolare il livello di reddito conseguito. Il calcolo del costo di produzione dell’olio in funzione delle varie proposte di potatura e raccolta indica come miglior sistema di potatura quello manuale con turno annuale e ritmo massimo di 10 minuti/albero, mentre il costo unitario di produzione dell’olio varia notevolmente con il livello produttivo degli alberi e con il sistema di raccolta prescelto. Con piante poste a distanza di 6 x 6m ed una produzione media di 18 kg di olive/albero (50 q.li/ha circa) i migliori risultati economici sono conseguiti con la raccolta agevolata, mentre con una produzione di 36 kg/albero (100 q.li/ha circa), il miglior sistema diviene la raccolta meccanica con vibratore del tronco (tabella 2).

Conclusioni

I suddetti costi di produzione dell’olio, se da un lato rappresentano un progresso rispetto ai tradizionali 7-8 €/kg restano, comunque, superiori a quelli conseguiti in altri Paesi produttori, dove condizioni ambientali, strutturali e sociali consentono maggiori economie. È proprio in questi Paesi che ora si propone la raccolta integrale dei frutti in condizioni di olivicoltura superintensiva per la produzione di olio di qualità generica a costi ridotti di ulteriori 0,50 €/kg circa, con cui penetrare in nuovi mercati (es. Cina) ove prevale il consumo di oli vegetali con caratteristiche similari.

L’olivicoltura nazionale differisce totalmente dalle altre per una serie di ragioni ambientali, strutturali, culturali e, soprattutto perché dispone di un patrimonio varietale che non ha riscontro negli altri Paesi e che rappresenta una risorsa di particolare interesse per il settore. Infatti, le varietà locali, determinando buona parte della tipicità dell'olio, rappresentano l'elemento cardine di un qualsivoglia processo di recupero di un’olivicoltura rispettosa dell'ambiente, del territorio e delle tradizione culturali. Un tale tipo di coltivazione, definita anche “sostenibileâ€, deve quindi contemplare l’impiego massiccio delle varietà locali quale elemento plastico di adattamento della specie allo specifico ambiente di coltivazione. Le varietà autoctone di olivo insieme a clima, terreno e razionale pratica agricola, rappresentano, quindi, una garanzia produttiva ed una possibilità di valorizzazione commerciale di un prodotto di qualità peculiare, per l’azione congiunta di genotipo ed ambiente di coltivazione.

Le poche varietà proposte per la coltivazione in condizioni di olivicoltura superintensiva e per la raccolta con macchina “vendemmiatriceâ€, vengono presentate sul mercato prive di ogni tipo di collaudo ambientale con il rischio, nella migliore delle ipotesi, di produrre olio di qualità generica, cioè privi di identità che, inevitabilmente, si troverà a competere con analoghi oli prodotti in altri Paesi a costi comunque inferiori. Insomma, si rischia di innescare una corsa al ribasso interessante solo per i consumatori di generici oli vegetali, compromettendo definitivamente le sorti dell’olivicoltura nazionale che solo nell’elevazione e nella diversificazione della qualità potrà trovare un minimo di prospettive.

Bibliografia

Bartolozzi F., 2007. Macchine scavallatrici, l’Umbria ha fatto il test. Olivo e Olio, 1: 18-20.

Bellomo F., D’Antonio P., D’Emilio F., 2003. Spagna, quando l’olivicoltura è superintensiva. Olivo e Olio, 11/12: 8-13.

De Benedetto A., 2004. Intensificazione colturale, quando conviene? Olivo e Olio, 3: 13-16.

De Benedetto A., 2006. Oliveti superintensivi ancora sotto esame. Olivo e Olio, 7-8: 42-46.

de la Rosa R., Leon L., Guerriero N., Barranco D., Rallo L., 2006. Resultados preliminares de un ensayo de densidades de plantacion en olivar de seto. Fruticultura Profesional, 160: 43-46.

Giametta G., 2007. Spagna, raccolta a scavallo degli oliveti superintensivi. Olivo e Olio, 2: 23-26.

Grimelli A., 2004. Olio extravergine d’oliva, ma quanto mi costi? Ecco un’approfondita analisi delle voci di spesa. Teatro Naturale, 18 anno 2: 01 Maggio 2004.

Grimelli A., 2006. Primo, non dare i numeri al lotto. Olivo e Olio, 7-8: 32-34.

Hobkirk D., 1992. Non c’è posto per gli errori con l’alta densità d’impianto. Frutticoltura, 4: 86-88.

Leon L., de la Rosa R., Guerriero N., Rallo L., Barranco D., Tous J., Romero A., Hermoso J.F., 2006. Ensayos de variedades de olivo en plantacion de alta densidad. Comparacion de resultados entre Andalucia y Cataluna. Fruticultura Profesional, 160: 21-26.

Oliva F., 2007. Salazar pianta 10mila ettari con gli olivicoltori “terzisti”. Olivo e Olio, 7/8: 4-6.

Pannelli G., 2006. Densità di piantagione per la nuova olivicoltura. Olivo e Olio, 2: 42-46.

Pannelli G., 2007. Come ridurre i costi di raccolta e potatura. Olivo e Olio, 3: 49-53.

Pannelli G., Pandolfi S., 2007. Storia della potatura. 7) Vaso dicotomico, come riformarlo. Olivo e Olio, 2: 40-44.

Pastor Muñoz-Cobo M., Hidalgo Moya J.C., Vega Macias V., Fereres Castiel E., 2006. Densidades de plantacion en olivar de regadio. El caso de las plantaciones superintensivas en Andalucia. Fruticultura Profesional, 160: 27-42.

Rosati A., Pannelli G., 2007. Superintensivo. Rese al top, costi al minimo, ma l’impatto è da verificare. Olivo e Olio, 7/8: 38-41.

Sportelli G.F., 2006. La New Holland Braud VX680 esordisce nell’olivo. Macchine e Motori Agricoli, 2: 43-46.

Tous J., Romero A., Hermoso J.F., 2006. High density planting systems, mechanization and crop management in olive. Proceedings of IInd International Seminary “Biotechnology and Quality of Olive Tree Products around the Mediterranean basin”. Mazara del Vallo (TP): 5-10 nov.: 423-430.